我在上一篇咖啡文章中,提到过一个有趣的现象:打工人喜欢浓一些、深一些、苦一些的咖啡;不上班的人喜欢淡一些、浅一些、酸一些的咖啡。

有个上班的朋友跟我说:“你们不上班的人,哪里知道我们上班人的辛苦呢。我每天被领导追着、赶着,神经早就麻木了。不刺激的咖啡在我嘴里没有滋味。”

不知道,这种感受代表的是多数上班族的感受,还是他的个人感受。

打工人的咖啡文化大约在200年前形成。那是欧洲列强殖民亚洲的时代。

当时的印尼、泰国、马来、新加坡有大批的体力劳动者为殖民者工作。

如:植园工人、矿工、码头装卸工等等。他们每天的工作时间很长,工作量非常大。(图画是AI合成图)

咖啡种植园里的工人们在咖啡收获的季节异常辛苦。他们把生产加工出来的咖啡豆送到码头,运往欧美。

有好奇心的工人们起初很奇怪这批人高马大的白人要这些东西干什么。

有好事者为了显摆自己有见识就告诉了他们。“这是他们的贵族们喜欢的饮品。”

那时候,街上有一些咖啡铺子,三五个工人抱着“尝尝鲜”的想法去街边的咖啡铺子喝咖啡。可想而知,那滋味不是他们想象中的美好。

尽管如此,他们并没有诋毁咖啡,而是得意地告诉周围的人:“我喝过咖啡了,据说那是白人的贵族才能喝到的。”

起初喝咖啡的工人并不知道自己喝的咖啡和欧洲的贵族们喝的咖啡有区别,但是,工人的尝试极大地传播了咖啡文化。

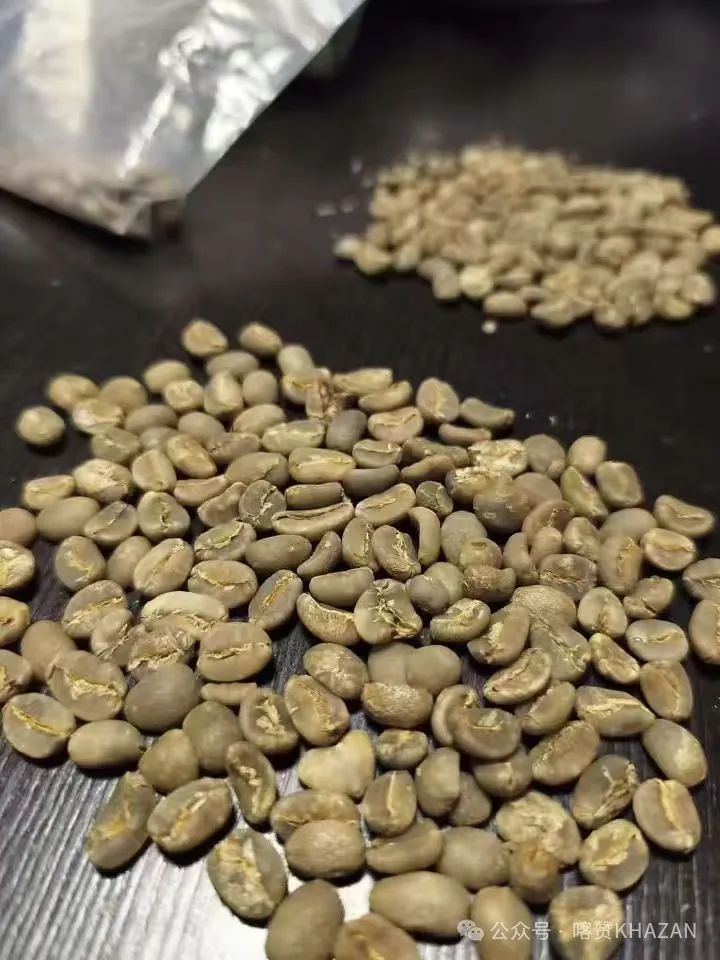

随着咖啡豆的产量提高,那些成熟、饱满的优质咖啡豆被送到了欧美,成为了人们追逐的“精品咖啡”;而掺杂烂果、生果,虫蛀果的咖啡豆成为了街边小店铺的原材料。它们成为了慰藉底层工人心灵的安慰剂。

这种咖啡又苦又有复杂的怪味,好像一碗煎糊了的中药。如果不改善咖啡的滋味,就难以消化掉这些次等的咖啡豆。

于是,有个聪明人在炒制咖啡豆的时候加入油脂和糖。油脂和糖的加入极大地改善了咖啡的滋味。这也为后来的“三合一”咖啡奠定了基础。

额外添加了糖和油脂的次等咖啡就是妥妥的能量饮料,既能补充工人体力、缓解工作疲劳又能让工人饮用之后实现精神亢奋的目的。

那时候的工人常常因为喝多了咖啡后夜晚犯困了都合不上眼。

就像我那个朋友说的——每天被领导追着、赶着,神经早就麻木了。不浓、不刺激的咖啡在嘴里没有滋味。

这句话,我能理解,但不认同他的想法。

人们面对压力的时候,常常感到身心俱疲。需要用重口味的咖啡来唤醒自己麻木的感官。这是现代打工人的“咖啡文化”,同时也继承了殖民时代的咖啡文化。

要知道,殖民时代的工人们没有选择!虽然他们工作量大,但是他们能得到的报酬仅能维持“活着”!

时代变了,我们可以可以选择更好的,且有能力选择更好的。如果保持固有的思维去选择低质量的咖啡,这是一种愚蠢。

殖民地时代,殖民者消耗底层工人的身体。而这个时代,不要让你的认知消耗你的身体。

低质量的咖啡或许能给你一些刺激,却在无形中侵蚀着你的健康。

混杂劣质咖啡豆做出来的咖啡喝完之后心慌、手抖、头疼、精神亢奋的症状,是我们的身体在发出信号,是启动了身体的排毒反应。喝咖啡为了找刺激的人一定要谨记!

要喝咖啡就要选择高品质咖啡。在闲暇时光里,泡上一杯好咖啡,与好友相聚,畅谈人生。

优质、浓香的咖啡,陪伴自己度过闲暇时光的好友,如此美好的场景,不仅让人心情愉悦,更能让我们的思维变得灵活敏捷,对生活更有热情。