也门咖啡,凭借其独一无二的历史地位、错综复杂的风味特征以及传统古朴的生产方式,在全球咖啡文化的广袤版图中,稳稳占据着无可替代的重要位置。以下,是综合多方信息来源,展开的深度剖析:

1. 历史溯源

也门堪称咖啡种植与贸易的摇篮,早在15世纪,便开启了咖啡大规模种植的篇章。彼时,咖啡豆经由摩卡港(Mocha)源源不断地输往欧洲,就此拉开全球咖啡贸易的大幕。凡是从摩卡港出口的咖啡,皆被冠以“摩卡”之名,久而久之,“摩卡”一词摇身一变,成为咖啡的代名词,融入世界语言体系。与此同时,备受推崇的阿拉比卡咖啡(Arabica),其命名同样源于也门“阿拉伯咖啡”的盛誉,足见也门在咖啡发展史上的开创性意义。

2. 风味密码

也门咖啡以其奔放、多元的风味独树一帜,这独特风味的形成,得益于特殊的地理环境与延续千年的传统处理工艺:

- 风味交响:细品也门咖啡,味蕾上依次绽放出巧克力的醇厚、香料(如豆蔻的清新、生姜的辛香)的馥郁、果酒的酸甜、烤坚果的焦香以及可可的浓郁,层次丰富,宛如一场风味交响乐。它的酸度柔和,醇厚度却出类拔萃,咽下之后,焦糖或麦芽的甜润余韵在口腔中久久不散。

- 品种天赋:主要种植品种如乌黛妮(Udaini)、玛塔莉(Matari)、依诗玛莉(Ismaili)等,均为铁皮卡(Typica)的变种。这些咖啡豆身形小巧紧实,与生俱来的高甜度与香料风味,是也门咖啡的风味标识。

3. 产区风华与处理之艺

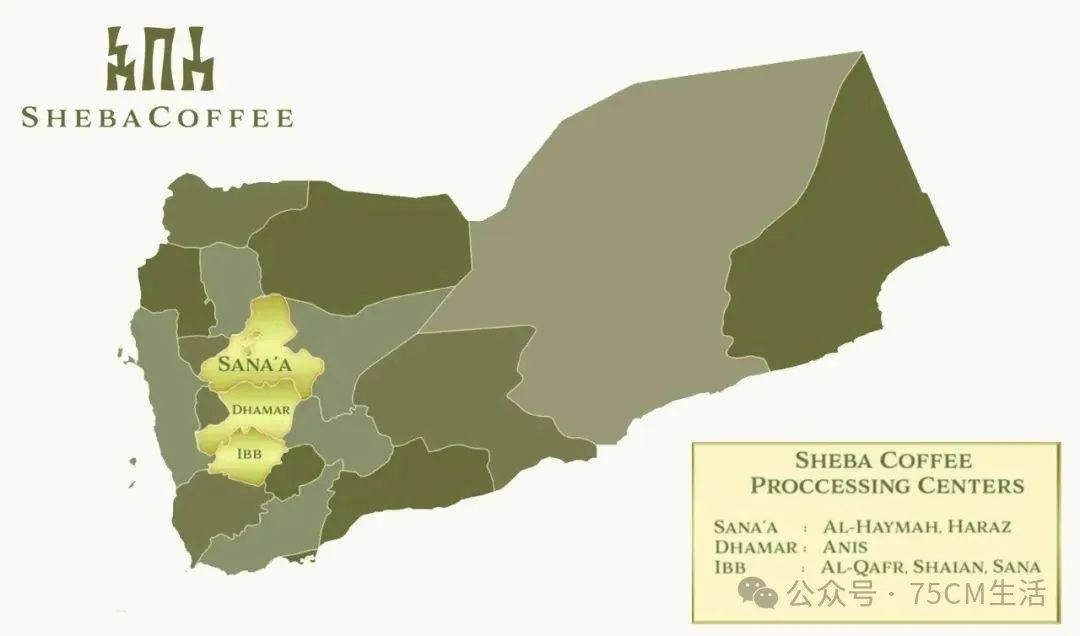

- 核心产区:

- 玛塔莉(Matari):地处海拔2000 - 2400米的高地,得天独厚的生长环境赋予其浓郁的巧克力风味与迷人的红酒香气。这里产出的咖啡豆颗粒小巧,品质上乘,是精品咖啡的宠儿。

- 山娜妮(San’ani):位于首都萨那周边,咖啡风味粗犷豪迈,浓郁的果香与奔放的野性气息交织,尽显地域特色。

- 依诗玛莉(Ismaili):产量稀缺,风味复杂度极高,坚果与麦芽的风味交织,韵味悠长。因其独特品质,价格不菲,备受藏家青睐。

- 古法日晒传奇:受制于水资源匮乏,也门开创出别具一格的“树上日晒法”。咖啡果实挂在枝头,经阳光雨露自然风干后再行采收,漫长的自然发酵过程,赋予咖啡浓郁醇厚的发酵风味,使其野性风味愈发浓郁。

4. 当下境遇与挑战

- 产量滑坡:也门咖啡产量从2000年的1.2万吨锐减至近年来不足9000吨,在全球咖啡总产量中的占比已不足0.1%。造成这一困境的因素众多:

- 战乱阴霾:长期的内战致使基础设施损毁严重,政府无暇顾及咖啡产业扶持,咖啡种植与生产举步维艰。

- 气候困局:年均降雨量仅400 - 750毫米,灌溉系统匮乏,咖啡种植只能依赖不稳定的自然降水,生长环境极为严苛。

- 产业竞争:利润更为丰厚的咖特草(一种兴奋性植物)大量种植,侵占了原本属于咖啡的土地、人力等种植资源。

- 复兴曙光:一些企业,如Port of Mokha公司,积极探索破局之路。通过构建合作社模式,助力农民优化种植技术,打通与精品咖啡市场的对接渠道,为也门咖啡产业的复兴注入新的活力。

5. 文化与社会脉络

在也门的饮食文化中,也门人传统上更钟情于用咖啡果壳煮制的饮品“基西”(Gishr),或是加入香料熬煮的“卡哈瓦”(Qahwa),而非直接饮用咖啡。即便如此,咖啡在也门依然是重要的文化瑰宝与经济支柱,其深厚的历史底蕴与独特风味,持续吸引着全球咖啡爱好者的目光。

综述

也门咖啡宛如咖啡世界里的“活化石”,带着数百年贸易与文化沉淀的记忆,风味狂野而富有层次。尽管当下挑战重重,但随着精品咖啡运动的蓬勃兴起,也门咖啡正逐步回归国际舞台中央。对于热衷于探寻独特咖啡体验的爱好者而言,一杯也门摩卡,不只是简单的饮品,更是一次穿越时空的历史品鉴之旅。