一、咖啡烘焙的历史演进

人类对咖啡的烘焙最早可追溯至15世纪的也门。苏菲教派僧侣将咖啡果实直接投入火堆,发现烤制后的咖啡豆能释放出令人振奋的香气。在奥斯曼土耳其时期,铁盘焙炒技术逐渐成熟,手持长柄铲在炭火上不断翻动生豆的场景,成为早期咖啡烘焙的标志性画面。

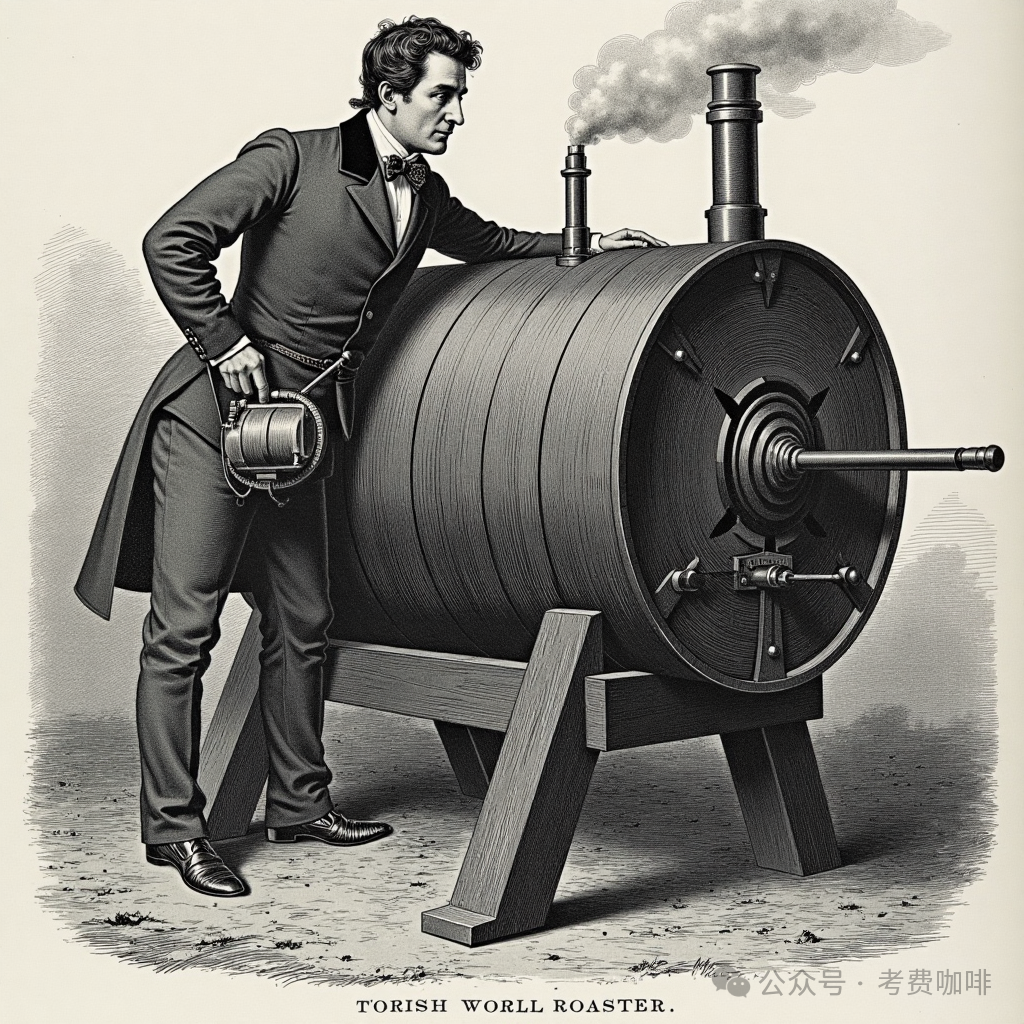

工业革命彻底改变了烘焙方式:1864年,美国人JabezBurns发明了首台滚筒式烘焙机,通过煤气加热和旋转装置实现均匀受热。20世纪末,热风烘焙技术(FluidBedRoaster)的诞生让烘焙时间缩短至48分钟,而21世纪智能烘焙机的出现,更是将温度曲线、气流调控等参数数字化,使烘焙师能精确复刻每一支豆子的最佳风味。

二、烘焙的物理化学密码

当生豆进入高温环境,其内部开始发生复杂的物理化学变化。整个过程可分为三个阶段:

1.脱水期(0-150℃)

生豆含水量约10-12%,前8分钟主要排出水分,豆体由青绿色转为淡黄色。此时豆体膨胀,发出类似青草的香气。

2.梅纳反应与焦糖化(150-200℃)

当温度突破150℃大关,蛋白质与还原糖启动梅纳反应(MaillardReaction),生成数百种芳香化合物。同时,蔗糖在170℃左右分解为葡萄糖和果糖,并进一步焦糖化,带来坚果、烤面包的香气。这一阶段被称为“第一次爆裂”(FirstCrack),豆体内部压力使细胞壁破裂,发出清脆的爆米花声。

3.发展期(200℃以上)

随着温度继续攀升,油脂开始从细胞壁渗出,形成咖啡特有的油亮表面。此时若继续加热,将进入“第二次爆裂”(SecondCrack),豆体碳化程度加深,酸度骤降,苦味主导。烘焙师需要在此阶段精准判断停止时间,以锁定目标风味。

三、烘焙度的风味光谱

烘焙度是咖啡风味的“调色盘”,国际常用Agtron色度仪量化烘焙程度,但传统上仍以视觉和风味特征划分五大阶段:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

浅焙咖啡犹如新鲜采摘的水果,能最大限度保留豆种的原生风味,但需要高品质生豆支撑;深焙咖啡更像精心调配的巧克力,用烘焙香气覆盖瑕疵,却也掩去了地理风土的细微差异。精品咖啡浪潮推动下,强调“浅中焙”的第三波咖啡运动,正重新定义人们对烘焙度的认知。

四、烘焙技术的革命性突破

现代烘焙技术已形成三大流派,各具独特优势:

1.直火烘焙(DirectFire)

火焰直接接触滚筒,传承百年工艺。直火能赋予咖啡浑厚的body与烟熏尾韵,但火候掌控难度极高,日本“琥珀咖啡”正是以此法缔造出传奇的蓝山风味。

2.半热风烘焙(SemiHotAir)

德国Probat系列烘焙机的代表作,结合热风对流与滚筒传导,兼顾效率与风味层次,成为商业精品咖啡馆的主流选择。

3.全热风烘焙(FluidBed)

通过高温气流悬浮咖啡豆,实现极速均匀烘焙。美国Ikawa微型烘焙机甚至能在5分钟内完成极浅焙,完美展现瑰夏豆的茉莉花香。

科技赋能下,烘焙师开始运用AI辅助系统:通过红外光谱实时监测糖分转化率,结合大数据优化烘焙曲线。日本GLITCH咖啡实验室甚至开发出“风味导航仪”,输入目标风味关键词即可生成定制烘焙方案。

五、烘焙师的角色:风味的炼金术士

顶级烘焙师需同时具备科学家般的严谨与艺术家般的直觉。他们不仅要熟记不同产区的生豆密度(如肯尼亚AA含水率11.3%时最佳)、掌握热力学公式计算热能传递,还要在爆裂声的细微差异中捕捉停止烘焙的“神圣时刻”(MomentofTruth)。

实验性烘焙正在突破传统边界:挪威TimWendelboe尝试在烘焙后期注入液氮急冷,锁住挥发性芳香物质;澳大利亚ONA咖啡则将葡萄酒酿造中的橡木桶陈化技术引入咖啡烘焙,赋予豆子香草与雪松的复合香气。

结语:烘焙——连接土地与杯中的魔法

每一颗咖啡豆都承载着原产地的阳光雨露,而烘焙则是唤醒其灵魂的密钥。从埃塞俄比亚高原的古老炭火,到东京银座智能烘焙机的数码屏,人类用火的艺术持续演绎着咖啡的无限可能。正如美国烘焙大师GeorgeHowell所言:“烘焙不是创造风味,而是解开风味的封印。”在这条探索之路上,每一度温度的变化,每一秒时间的抉择,都在续写着咖啡文明的下一页篇章。