朱思闻

|作者简介

朱思闻,同业称呼为橘子。

于2014年开始从事咖啡烘焙工作,2016年参与学习Sam Corre的烘焙课后开始采用Scott Rao的烘焙思路调整烘焙方案,至今已有上万锅的烘焙曲线记录。

擅长通过数据分析在烘焙中保持咖啡的干净度的情况下突出咖啡的甜感。2015年取得Q-Grader,2017年取得AST后开始从事咖啡教学工作。

长期使用: Diedrich IR-1,Giesen W6A,Fuji Discovery,HB-L8S,HB-M6S,Peak-P1等烘焙机,目前主要使用Peak-P1烘焙机进行烘焙工作。

本文篇幅较长,大致阅读时间15-20分钟,分为上下两篇,欢迎各位共同探讨、交流。

本文上篇内容涉及到:从物理性质来考虑咖啡豆烘焙的火风调节、确定火力最小值、回温点的设计与选择思路、入豆温及入豆火力的设计与选择思路等。

具体可以点击下方链接,查看上篇原文:

利用数形结合的思路设计烘焙方案操作半热风烘焙机实现Scott Rao的烘焙三原则(上)

| 接下来步入正文:下篇

⑦确定最大ROR以和最大供给火力及一爆时的ROR和火力

当我们确定了回温点后,我们就知道整体烘焙过程中所需要的升温数值。

在烘焙过程中,我们知道ROR的最大值由最大供给火力提供,当我们达到了ROR最大值后,我们需要确保ROR的匀速下降以符合SC体系的原则二。

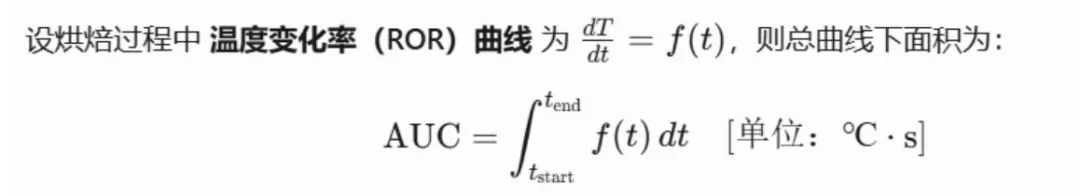

这个时候我们需要理解什么是ROR,ROR即即时升温速率,也就是【ROR=δT/δt,T代表温度,t代表时间】,那么在ROR曲线上,ROR的纵轴代表了即时的ROR数值,横轴代表了时间,纵轴*横轴,代表了单位时间内的即时温度变化。

也就是说在ROR曲线下的面积代表着在这段时间内锅炉探针测量到的温度变化。

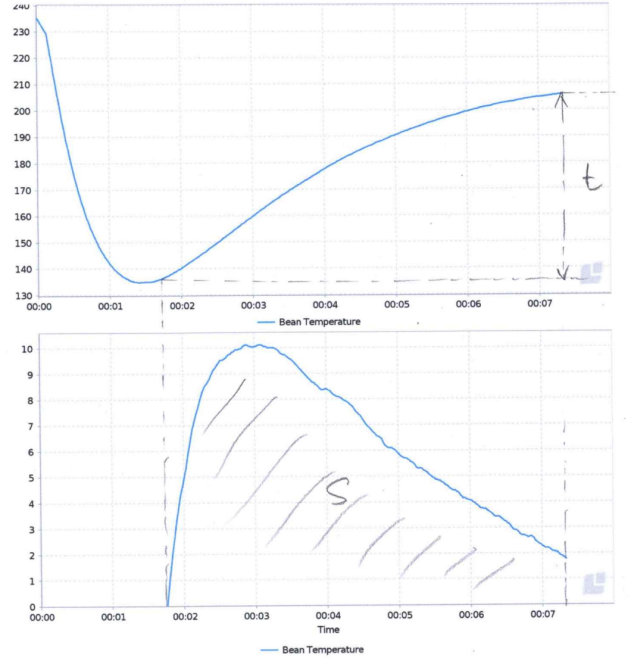

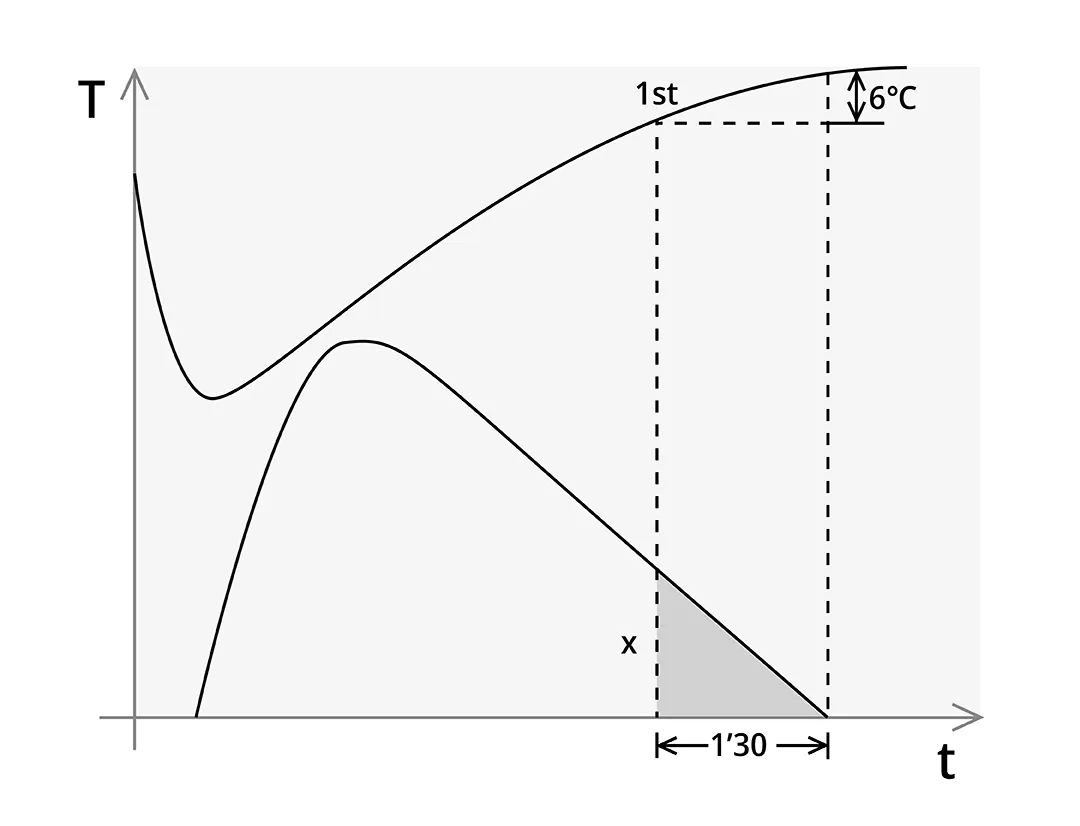

图4(下图中阴影部分面积S=上图中温度差t)

即在2分钟到5分钟之间,锅炉内探针的温度从130度到了190度,那么2分到5分钟内的ROR曲线下的面积就是190-130=60度。

而ROR的数值又是由当时的火力供给作为主要决定依据的,即火力供给越大,即时ROR越高,当然,也会随着风门的调节受影响,不过仍然主要是由火力供给决定的。

同理,一爆后的ROR曲线下的面积也等于一爆后的发展温度。

根据SC体系的理想情况下,我们设计曲线的ROR是匀速下降的,即ROR达到峰值之后,ROR曲线的斜率是不变的,即k=δROR是一个不变的数字【这里k只有代数意义,没有实际意义】。

假设在极端情况下,我们设计出锅的时候ROR刚好归零,那么如果我们想1分30秒发展6度,那么我们可以拉一个三角形,计算出进入一爆的时候,我们需要的ROR数值为4度/30秒。

X*3/2=6 →X=4℃/30秒(其中3代表3个30秒=1分30秒)

如果设计出锅ROR不是归零,我们可以使用梯形面积的计算公式来计算。

这个时候我们已经确定了进爆时候的ROR,那么我们倒推就可以大致估算出ROR的最大值大概范围。

为什么是估算呢,因为从ROR最低值到达到最大值也需要一定的时间达到,而这个时间是由入豆火力决定的。

所以如果我们使用一个固定的火力入豆,我们不难预测出ROR最大值的时间及温度,那么我们可以使用梯形的面积公式计算出我们需要的ROR最大值是多少,以此来确定我们需要的最大供给火力。

⑧确定整体烘焙策略的火风调节

前面我们已经确定了火力的最大值和最小值还有进爆火力的设计方法及原理,那么我们现在就可以大致设计整体烘焙节奏了。

首先,我们还需要一点基础理论来支撑我们的设计方案。

我们要知道在整体烘焙过程中,褐变反应是化学变化的起始,即转黄之前,咖啡豆烘焙只有物理变化,而转黄之后,则开始有化学变化的参与了。

首先我们要知道,烟雾都是由化学变化产生的,在化学变化之前,锅炉内是不存在烟雾的,即只有物理变化产生的水蒸气和咖啡豆组织物,所以在转黄之前给多小的风门都不会让咖啡豆产生烟感。

我们完全可以在转黄之前采用较小的风门来烘焙咖啡豆,因为较小的风门不仅可以带走更少的锅炉热量,也可以让锅炉内有更多的水蒸气,在极端环境下(即风门全关的环境下),甚至可以形成类似蒸桑拿的炉内环境。

而这种小风门可以是接触热更容易作用在咖啡豆表面,这里的接触热包括锅炉对咖啡豆的加热,热咖啡豆对冷咖啡豆的加热,以及炉内水蒸气对咖啡豆的加热。

在这种低风门的环境下,咖啡豆内部也可以蓄积大量的水蒸气,以及快速的脱水,同样,也为后面的烘焙提供了更多的能量供给。

我们需要理解的是,转黄之前的烘焙过程主要是为了后面的化学变化蓄积能量,以及让咖啡豆因为内部的压力以获取更大的膨胀率,而这种大膨胀率可以使得后面的对流热可以更好的穿过咖啡豆的纤维结构直接作用于豆芯让豆芯得以发展。

所以在转黄之前的阶段,我们完全可以忽略ROR的走势是否符合SC体系,只需要充足的蓄能就好。

只有咖啡豆获得了足够的能量才能推进化学反应的进行。

而开始化学变化之后,我们则需要更大的风门。一是排出化学变化所产生的烟雾,二是加大对流热对咖啡豆的烘焙,因为这个时候我们需要减少接触热的效能。

我们知道风压越大,有越大的热空气对咖啡豆进行加热,也就是热对流的加强,那么我们其实完全可以在每次降低接触热(减火)的时候,增加对流热的作用(加风),这样一是热量的转换很直观,二是操作相对比较简洁。

所以我们设计梯度降火的时候,我们也可以设计出梯度加风。即当我们开始第一次降火的时候,我们相应的把风门也按梯度进行增加。

在我的烘焙经验里(这里我缺少理论依据),咖啡豆的耐接触热的能力是非线性下降的,可能是在显著的快速下降,所以我的整体降火频率会随着烘焙进程逐渐变得频繁,即可能第一次降火到第二次降火间隔20度,而下一次降火可能就是间隔15度了。

在每次降火的同时,我都会线性增加风压,即每次增加同样的风压。

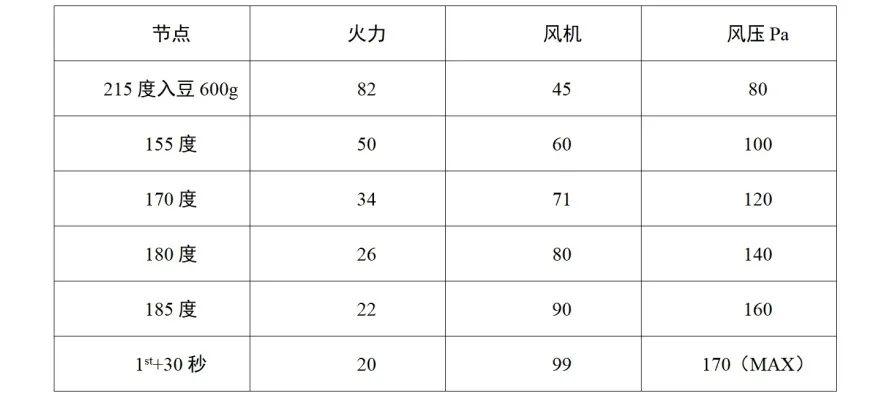

这种间隔我更倾向于通过等差数列去设计,我会把进爆前最后一次降火设计在一爆前的5的倍数的温度。

即我P1的爆点在188度的时候,那么我一爆前最后一次降火会选择在185度,而炒爆点192度豆子的时候,我会选择190度进行最后一次降火。

而降低的火力则不同,前面会降低更多的火力,而后期随着降低火力越来越频繁,每次降火的幅度也越来越小。

这个时候根据个人经验而言,我更喜欢使用等差数列或者等比数列的方式来降火,这样可以使得曲线看起来更加的趋近于SC体系下的ROR曲线匀速下降。

比如第一次降火32,第二次降火16,第三次降火8这样类似的节奏,或者是第一次降火9,第二次降火7,第三次降火5这样的节奏。当然这是根据不同烘焙机来做选择。

在我的经验里,保温性比较好的烘焙机更适合第一种等比降火节奏,类似于P1或者是Giesen这种烘焙机,而第二种等差数列的降火节奏更适合于保温性没那么好的烘焙机,类似于M6S或者是Discovery这种烘焙机。

值得注意的是,我们依然要关注前面设计的进爆时的ROR以及确定的火力最小值。

我们无论如何降火都不应该低于ROR最小值,而进爆时的火力也要趋近于设计一爆ROR火力,这样可以更好的符合烘焙预期。

这里有一个关键点,即一爆前咖啡豆是在吸热,而一爆到一爆结束之间的这段时间,咖啡豆会放热,而这种放热同时会对周围的咖啡豆进行加热,所以我们在一爆后一定要至少进行一次降火以确保咖啡豆没有获得过多的热量。

按照我的经验,这个时间点会根据不同的烘焙机而变化,保温性很好的烘焙机需要更早的降火,在我操作P1烘焙机的时候,我会在一爆后30秒进行这次降火;保温性没那么好的烘焙机,会稍微晚一点降火,在我操作M6S的时候,我会在一爆后45秒进行这次降火。

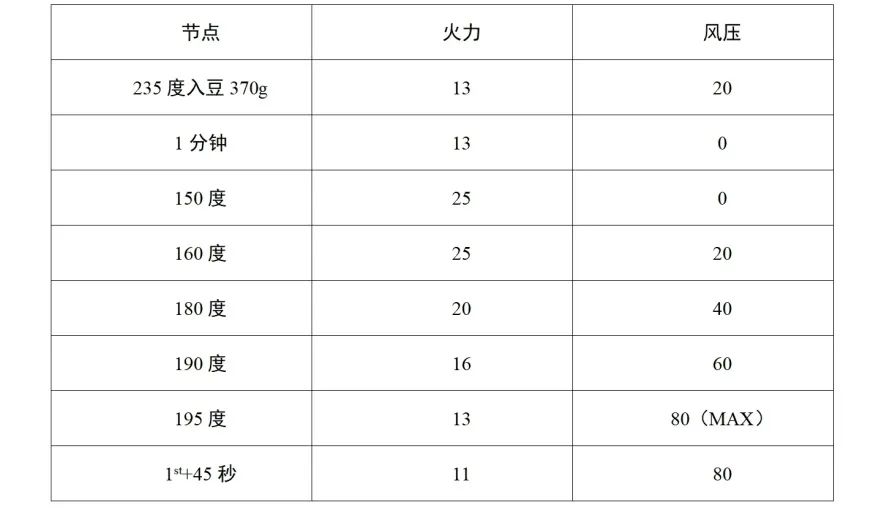

图1曲线我使用P1烘焙机的调节模式

图1 用P1烘焙机600g载量烘焙手冲出品的咖啡豆的曲线

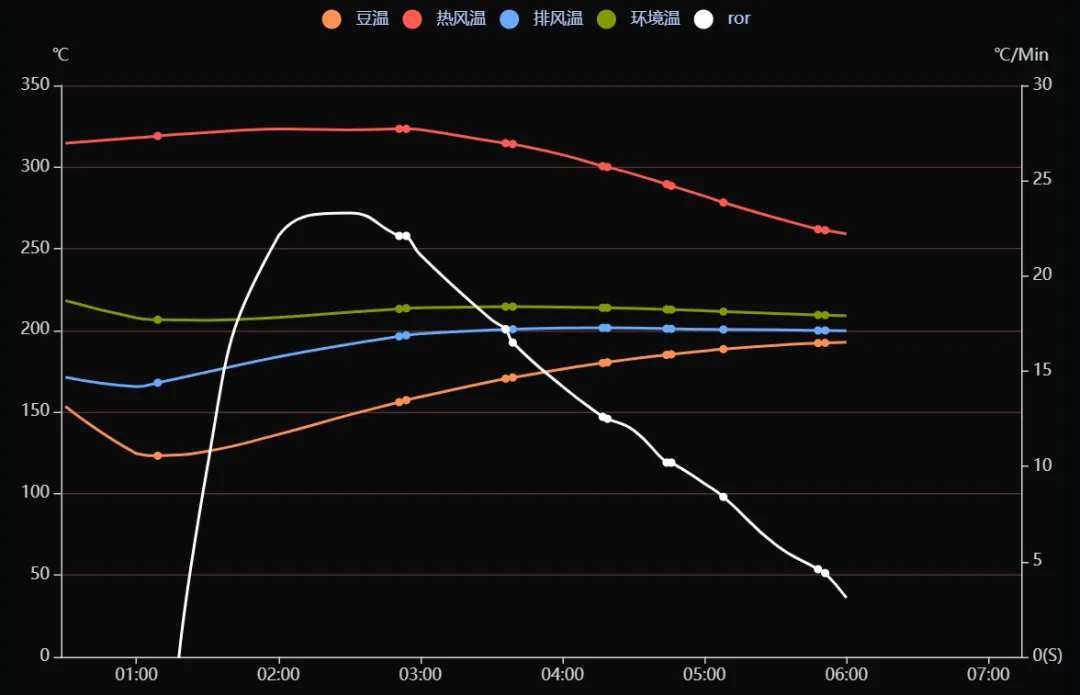

图4曲线我使用M6S烘焙机的调节模式

⑨根据烘焙曲线及杯测表现进行调整

当我们已经确定了大致烘焙方案后,我们就可以开始按照烘焙方案进行实际烘焙了。

这里,我非常建议大家在确定好烘焙方案后,就完全按照方案来执行,哪怕在过程中已经发现了问题。因为只有在严格执行做出测试产品后,我们才能通过观察实际曲线和杯测出品来研究下一次调整的方案。

如果曲线在某处出现反弹或者走平,代表降火不够及时或者是降幅不够大,这时我们可以根据实际情况来前移降幅或者是加大降幅梯度,甚至增加降幅频率。

如果曲线在某处ROR速率开始过低,代表降火太早或者是降幅太大,这时我们可以根据实际情况来后移降幅或者是减小降幅梯度,甚至减少降幅频率。

如果烘焙时间超过设计烘焙时间,但是发展温度恰好合适,可能是回温点过低导致。

如果烘焙时间明显短于设计烘焙时间,但是发展温度恰好合适,可能是回温点过高导致。

如果曲线看上去符合预期,但是杯测喝起来甜度不达预期,有尖酸的表现,可能是设计烘焙时间太短。

如果曲线看上去符合预期,但是杯测喝起来酸喝起来比较平,可能是设计烘焙时间太长。

如果曲线看上去符合预期,且烘焙度符合预期,但是喝起来仍然有谷物感及发展不足的干草感,且甜不足,可能是设计回温点过低导致整体能量供给不足,也有可能是设计发展温度过低,通常前一种可能性更大。

如果曲线看上去符合预期,且烘焙度符合预期,但是喝起来苦感明显,可能是设计回温点过高导致整体能量供给过度,也可鞥是设计发展温度过高,通常前一种可能性过大。

如果曲线看上去符合预期,但是烘焙度过深,可能是设计发展温度太高。

如果曲线看上去符合预期,但是烘焙度过浅。可能是设计发展温度过低。

如果曲线看上去符合预期,且烘焙度符合预期,但是依然甜不足,可能是这支豆子不适合这么浅的烘焙,我们可能需要整体提升火力大小,略微降低回温点,加深烘焙度以达到它更好的表达。

如果曲线看上去符合预期,且烘焙度符合预期,风味有但是不够明显,且甜足够,可能设计烘焙度过深,我们可能需要略微降低整体火力,降低烘焙度以达到它更好的表达。

当然,这里根据每个烘焙师对豆子的表达来选择。

⑩确定最终烘焙方案

当我们通过以上方案找到了合适的烘焙曲线后,我们就可以日常烘焙出品了。

我们把调整好且品控合格的曲线做为背景曲线。

这里我们要注意一点,咖啡烘焙是受环境因素影响的,跟当天的温度,气压,湿度都有关系,所以我们没有办法让烘焙曲线完全一致,甚至烘焙时间也是会有偏移的。

但是我们依然要保证曲线的合理性以及和背景曲线的平行。

根据SC体系,只要保证两条曲线的平行,他们的风味呈现不会有太大的偏差,只是强度上面会有微小的区别。

比如说,我背景曲线6分30秒完成烘焙,但是实际这一锅烘焙出来是6分50秒,可是发展温度都是一样的,且两条曲线基本平行,那么导致的结果就是两支咖啡喝起来风味基本一致,但是实际这一锅酸度会稍微低那么一点点,这个在我看来是允许的误差。

我认为我们可以根据实际天气状况调整入豆温,比如在夏季,我烘焙的入豆温通常是210度,但是到了寒冷的冬天我烘焙的入豆温通常会是215度,这是因为在冬天空气会比夏天的空气更加寒冷,会带走更多的能量,所以我需要给锅炉更多的蓄热来保证烘焙的平衡。

总 结

通过这种方案烘焙出来的咖啡豆通常会有着较高的膨胀率,干净的口感,较好的酸甜平衡,比较长的风味期,但是可能高温的风味强度会略显不足,可是整体从中温到低温都有着很好的呈现。

作为烘焙师,我们依然要尽可能的尊重咖啡豆本身,我们是咖啡风味的呈现者却不是创造者,我们没有办法把咖啡豆没有的风味创造出来,我们做的只是把它有的东西呈现出来。

所以如果一支咖啡豆风味不符合预期的话,但是曲线看上去没问题,且喝起来酸甜平衡,那可能是咖啡生豆的问题,不是你的问题。

也不要赋予自己过多的能力,我认为我们最重要是在保证咖啡豆干净的情况下,让一支咖啡豆表现得最够甜且平衡,这个平衡指的是出品的时候符合酸甜预期。

作者/朱思闻

配图/朱思闻

配图/QX