“喝浅烘才是真懂咖啡!”“深烘早该被淘汰了!”……咖啡圈里的鄙视链,像极了甜咸豆花党之争。但真相是:浅烘与深烘本无高下,只有风味之别。今天,我们就撕开标签,带你走进咖啡烘焙的“科学江湖”。

一、烘焙鄙视链:一场误会百年的“甜咸之争”

当你在咖啡馆点单时,是否也听过这样的对话?👉浅烘党:“深烘就是焦炭味,专遮烂豆子!”👉深烘党:“浅烘酸得反人类,跟喝果汁有啥区别?”

ps、图片来自互联网,侵删!

其实,烘焙深浅的本质是一场风味的取舍:

浅烘豆像“刺身”——保留咖啡豆原产地的花果香、柑橘酸,适合追求清新口感的风味猎人;

深烘豆似“炭烤牛排”——焦糖、坚果、巧克力香浓郁,醇厚度飙升,是老饕们的心头好。

偏见从何而来?早年深烘流行时,确有商家用重烘焙掩盖劣质豆瑕疵;而如今部分跟风者鼓吹浅烘“高级”,却连基础烘焙曲线都控不稳,导致豆子夹生酸涩。技术缺陷不该让烘焙方式背锅。

二、烘焙科学:梅拉德反应下的风味密码

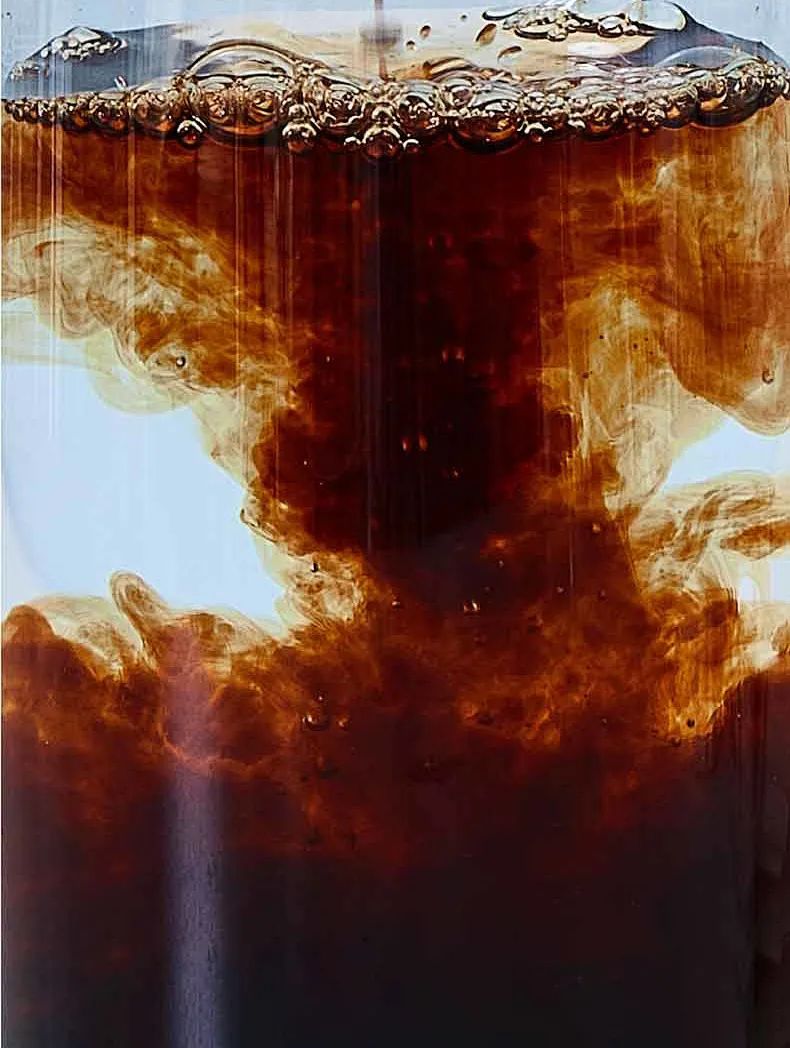

咖啡豆从青绿色生豆到褐色熟豆,经历的是一场精密化学实验:

ps、图片来自互联网,侵删!

🔬浅烘(180-205℃):

酸味担当:绿原酸分解出苹果酸、柠檬酸,带来明亮果酸;

花香爆发:保留茉莉、莓果等挥发性香气分子;

口感轻盈:糖分焦化少,body如清茶般爽利。

🔥深烘(220℃+):

苦甜平衡:糖类深度焦糖化,产生黑巧、烤坚果香;

酸感隐身:奎宁酸进一步分解,酸味降至最低;

醇厚炸弹:油脂大量释放,口感如天鹅绒般厚重。

ps、图片来自互联网,侵删!

实验对比:同一支哥伦比亚豆,浅烘呈现青提+红茶尾韵,深烘则变身太妃糖+雪松木香。你看,哪有什么优劣?分明是风味的AB面!

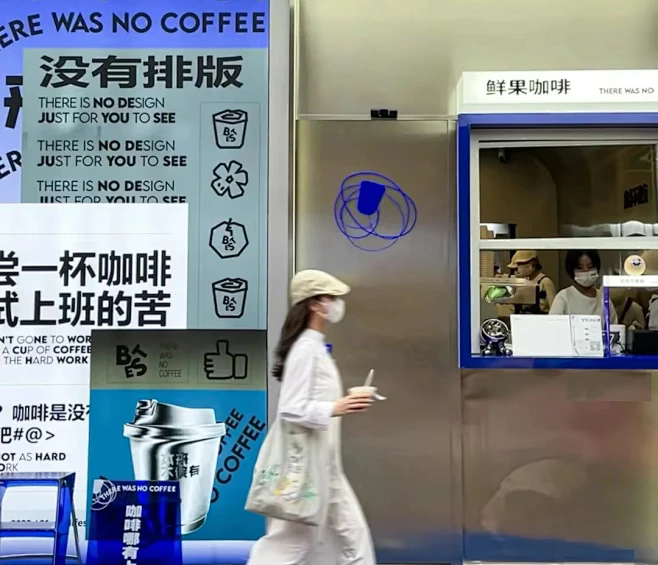

三、国产烘焙崛起:警惕“半吊子技术”毁了行业

如今全国超30%咖啡馆玩起“自家烘焙”,但乱象也随之而来:

⚠️浅烘翻车现场:

烘焙不均→豆子夹生(青草味+尖酸);

曲线错误→香气流失(喝了个寂寞)。

⚠️深烘摆烂操作:

“一键碳化”→只剩焦苦味;

“以次充好”→用商业豆冒充精品。

ps、图片来自互联网,侵删!

行业真相:

欧美浅烘风潮源自对产地风土的极致探索,而非“装腔作势”;

日本深烘大师能用20分钟精密调控,把曼特宁烘出蜜糖甜感。技术到位,深浅皆可封神;一知半解,怎么烘都是灾难。

四、撕掉标签:你的舌头才是最高评委

咖啡本该是自由的:

上班族用深烘拿铁提神抗困,没毛病!

爱好者玩浅烘手冲品味风土,够讲究!

ps、图片来自互联网,侵删!

给消费者的真心话:✅ 别被“花果香”“红酒韵”等术语唬住,好喝才是硬道理;✅ 遇到diss你口味的人,直接回怼:“我喝的是咖啡,不是优越感!”

给烘焙师的建议:👉 与其跟风炒作概念,不如深耕烘焙曲线;👉 浅烘要烘出层次感,深烘要做出干净度——技术,才是打破偏见的终极武器。

结语:咖啡的世界,容得下一万种热爱

从种子到杯子,咖啡历经种植、处理、烘焙、冲煮的重重关卡。与其纠结“深浅对错”,不如享受每一杯背后的人间风味。

ps、图片来自互联网,侵删!

#互动话题:你是浅烘党还是深烘党?哪支豆子曾颠覆你的认知?评论区等你Battle!